中國網/中國發展門戶網訊 黃土高原位于中國地勢的第二階梯,面積約64×104 km2,橫跨7個省(自治區)、341個縣(市),總生齒約1.08億人。黃河泥沙的90%和自然徑流的40%來自黃土高原。黃土高原是黃河道域的主要生態樊籬,是我國“三區四帶”生態平安戰略格式的主要組成部門,為保護黃河安瀾以及華北平原平安、保證動力基地和糧食平安等發揮嚴重感化。黃土高原蘊含豐富的煤炭、石油、自然氣、有色金屬礦產及豐沛的光熱資源,是我國主要的動力基地和旱作農業區(圖1),在構建國土空間開發保護新格式中具有不成替換的戰略位置。

20世紀50年月以來,黃土高原經過持續的水土堅持與生態修復工程,生態樊籬建設獲得舉世矚目標成績,有用保證黃河下流近70年沒有發生嚴重決口災害事務。但是,黃土高原生態樊籬建設仍面臨諸多挑戰。全球氣候變熱導致種植帶持續北移,生長季提早,但變熱情形下極端旱澇瓜代、冷熱波動、極端天氣事務明顯增多,導致農業生產波動、天然災害減輕、水土流掉和泥土水分虧缺加劇,威脅黃土高原生態樊籬的穩定性和可持續性。年夜規模生物和工程管理以及城鎮化和農業現代化進程的加速,人與天然彼此感化更趨復雜。是以,若何處理好保護與發展的關系,實現生態改良、人地協調和富平易近增收,是黃土高原生態樊籬建設需求解決的嚴重問題。

為應對這些挑戰和問題,黃土高原生態樊籬建設應堅持綠水青山就是金山銀山的發展理念,科學推進黃土高原生態樊籬建設,服務黃河道域生態保護和高質量發展。從區域地球系統科學視角,深刻研討黃土高原多圈層、多標準、多要素之間的彼此感化與機制,提醒人與天然共生系統的演變規律;研發黃土高原生態環境管理的新技術和新形式,鞏固和晉陞黃土高原生態樊籬建設的成效與效能。

黃土高原生態樊籬建設的科學基礎

黃土高原生態樊籬的地區效能

黃土高原生態樊籬建設目標旨在遏制水土流掉、改良區域生態環境、構建綠色樊籬,保證黃河安瀾和促進區域經濟發展。黃土高原生態樊籬應具備三年夜地區效能:保證黃河安瀾和華北平原性命財產平安。黃土高原劇烈的侵蝕感化導致數萬億噸的泥沙經黃河攜帶進進下流地區,致使黃包養網河下流河流淤塞嚴重,構成“懸河”,洪水風險年夜,華北平原平安面臨威脅,但近幾十年水土堅持綜合管理已經讓進黃泥沙減少了85%以上,發揮了極年夜的生態樊籬感化。推動黃河道域生態保護和高質量發展。黃土高原約占黃河道域總面積的85%,是實施黃河道域國家戰略的焦點區和關鍵區,動力資源極其豐富,戰略位置非常主要,地區效能尤其獨特。促進黃土高原本身可持續發展。隨著地表由“黃”變“綠”的系統性轉型,黃土高原天然生態環境與經濟發展條件也在發生歷史性轉變。黃土高原生態樊籬建設,能有用改良本身生態環境質量,促進區域協調與可持續發展。

黃土高原區域地球系統的耦合特征

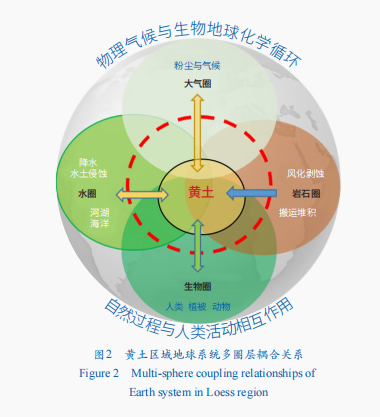

黃土是地球系統中巖石圈、水圈、生物圈、年夜氣圈等多圈層彼此感化的產物(圖2)。黃土區域地球系統研討,重要通過多圈層、多標準、多因子彼此感化的途徑,研討其整體系統的演變過程、變化規律和發展趨勢,以適應天然過程和人類活動影響下區域地球系統的深入變化,為黃土區域人類社會可持續發展服務。其焦點是研討天然過程與人類活動彼此感化、物理氣候過程與生物地球化學循環對黃土區域地球系統的影響及應對。

當前,黃土高原區域地球系統呈現出兩年夜特征:受全球變熱影響,極端旱澇事務發生的頻率增添,近20年發生干旱36次、暴雨45次,底本“百年一遇”的極端氣候事務或成新常態,區域農業發展和生態樊籬平安面臨嚴重挑戰;黃土高原實施的嚴重生態工程,顯著改變了天然環境面孔和區域人地關系,致使黃土高原的水文過程和水沙輸移在必定水平上已由天然過程主導轉變為人類活動主導。人類活動在某種水平上成為驅動現代地表環境變化和人地關系演變的主導原因,推動人類科學的蓬勃發展。

黃土高原生態樊籬建設的嚴重科技問題

黃土高原生態樊籬建設的戰略性嚴重科技問題是全球變化(氣候變化和年夜規模人類活動)影響下,若何穩定與晉陞黃土高原生態樊籬效能,促進區域可持續發展。例如,若何從整體系統的視角開展黃土高原生態樊籬建設與環境綜合管理;若何考慮黃土高原—黃河能夠面臨的極端氣候災害風險并樹立智能預測預警體系;若何發展新質生產力,走出一條生態與經濟協調發展、人與天然和諧共生的途徑。

黃土高原生態保護的成績與面臨的挑戰

黃土高原生態保護與修復獲得顯著成效,為實現區域可持續發展奠基了堅實的生態基礎。但是,受全球變化影響以及人地關系的復雜化,黃土高原生態建設也面臨系列挑戰。

黃土高原生態保護修復獲得的成績

植被建設獲得輝煌成績,實現了由“黃”到“綠”的歷史性轉變。1999—2020年,黃土高原林草植被覆蓋率從31.6%進步至67.0%,植被指數增長率高于全國整體程度,引領全國“變綠”。

生態系統退步趨勢獲得有用遏制,進黃泥沙年夜幅降落。退耕還林還草工程、小流域為單元的綜合管理和淤地壩建設等的年夜規模開展,為把持黃土高原水土流掉和減少泥沙進黃作出了宏大貢獻。

農業生產才能獲得改良,鄉村增收渠道顯著拓展,生態、生產、生涯“三生”空間趨于優化。黃土塬區固溝保塬取包養得明顯成效,黃土丘陵溝壑區農業生產逐漸由坡地向溝道和川地集中,生涯棲身逐漸從山坡向溝口地帶和中間城鎮集中。

黃土高原生態樊籬建設面臨的挑戰

全球氣候變化與極端氣候和災害風險的挑戰。受全球變熱影響,黃土高原極端降水事務趨于增多,加之嚴重工程等人類活動的影響,加劇了天然和工程災害發生的風險。近70年黃河道域似乎呈整體熱干化趨勢,但隨著全球變熱,未來10年標準季風降水能否增添有待深刻研討。

生態建設與水沙均衡的挑戰。當前,黃土高原植被建設已趨近水資源可持續應用的閾值,梯田壩庫攔沙才能逐漸趨于飽和,但黃土高原生態建設的效應與黃河水沙的均衡關系存在較年夜的不確定性,影響生態保護政策的制訂,以及黃河下流和三角洲的穩定發展。

人地協調與富平易近增收的挑戰。黃土高原經濟發展成效顯著,但廣年夜鄉村地區仍未擺脫發展滯后的境況。近年來返鄉農平易近增多,毀林開荒、開山放牧現象時有發生,亟須統籌兼顧生態與生涯、保護與發展的關包養系,協同解決農業增效與農平易近增收問題。

黃土高原生態樊籬建設的創新路徑

針對黃土高原生態樊籬建設面臨的挑戰和問題,要深入懂得人與天然和諧共生的新發展觀、山川林田湖草沙系統管理的新整體觀,摸索人地系統耦合機制與創新路徑(圖3),為黃土高原生態樊籬建設和高質量發展供給系統性解決計劃。

周全實施黃土高原生態環境和水土堅持綜合管理“26字”方略

20世紀80年月,朱顯謨院士提出的黃土高原國土整治“28字”方略,即“所有的降水當場進滲攔蓄,米糧下川上塬、林果下溝上岔、草灌上坡下坬”,為指導黃土高原管理開發和旱作農業發展發揮了主要感化。進進新時期,針對新問題,周衛健和安芷生院士等于2018年提出了新時代黃土高原生態環境綜合管理“26字”方略,即“塬區固溝保塬,坡面退耕還林草,溝道攔蓄整地,沙區固沙還灌草”。“26字”方略堅持“工程與生物管理相結合”和“分區分類、隨機應變”的管理方針,科學布局黃土高原生態恢復和水土堅持綜合管理形式,重要內涵包含:塬區固溝保塬。依照“塬面徑流調控、溝頭溝岸加固防護、坡面植被恢復、溝道水沙集蓄”四道防線進行科學布局,保證塬區人居平安和生態平安。坡面退耕還林草。對于坡度年夜于25°的陡坡耕地、主要水源地15°—25°坡耕地,繼續開展退耕還林草工程,優化植被建設與治理,晉陞植被的穩定性。溝道攔蓄整地。完美淤地壩系建設,實施溝道管理工程,鞏固晉陞淤地壩攔沙與防洪才能。沙區固沙還灌草。北部沙區應遵守降雨格式等天然地輿規律,要以水定綠、隨機應變,生態修復要以灌草為主。

構建極端氣候和人類活動影響下的天然災害風險防控體系

近20年來,黃土高原極端天氣氣候事務誘發的氣象、水文和地質災害明顯增多;加之嚴重工程建設的實施,氣候變化誘發的工程災害加劇。據統計,我國每年約30%的地質災害發生在黃土高原,災害數量多、迫害嚴重、機理復雜。中心和處所各級當局初步樹立了應急、氣象、天然資源、水利等部門的聯動機制,構成了“省—市—縣—鄉鎮—村組”5級群測群防網絡,天然災害風險防御才能年夜幅進步。

當前,調查研討甚至防災減災實踐重要圍繞已發災害展開,對于未發潛在災害的預警和防御缺乏,每年新發和突發災害仍形成較年夜的人員傷亡和財產損掉。其緣由是對潛在風險源預測禁絕,導致監測點位多年不發生災害,而新發災害又不在監測點位上,防御資源錯配,災害防控才能年夜打扣頭。是以,亟須樹立以精準化風險源預測為焦點的天然災害風險防御體系,包含地表變形晚期識別、天—空—地一體化監測、短—中—長期預警預報等,進步災害防御才能。

研發黃土高原生態環境管理新技術,發展新質生產力

黃土高原生態管理新技術可從兩方面衝破:以小流域為單元的綜合管理。采用全局觀念,從傳統的固土保水拓展到生態系統效能的整體晉陞,科學調配小流域水、土、光、生資源,研發管理新技術,包含發掘空中云水資源,摸索在坡面侵蝕泥沙減少情況下淤地壩的新效能和治理方法;研發高強度黃土基淤地壩建造資料,建造平安自適應淤地壩等。固廢資源化。針對巨量煤矸石和粉煤灰堆積,研發礦山固廢全量資源化應用技術,將硅、鋁、鐵、鎵、鋰等有價元素進行分離提取,轉化為高附加值產品,不僅能有用節約地盤資源,還能從源頭打消淨化。

長安年夜學和中國科學院地球環境研討所已在固廢全量資源化新技術開發上獲得了主要進展,實現了低能耗、低本錢條件下對多種固廢資源主量元素和微量元素的高效分離提取,產出的產品不僅可用作工業原料,還能用于節水保水、固沙固土等生態環境管理與修復。今朝,該技術正處于生產示范線籌建階段,無望率先在黃土高原轉化應用,將煤矸石、粉煤灰等固廢資源化應用,發展新質生產力,創造新的經濟增長點。

建設半干旱(包含黃土高原—黃河“幾字彎”)綠色發展帶,促進區域高質量發展

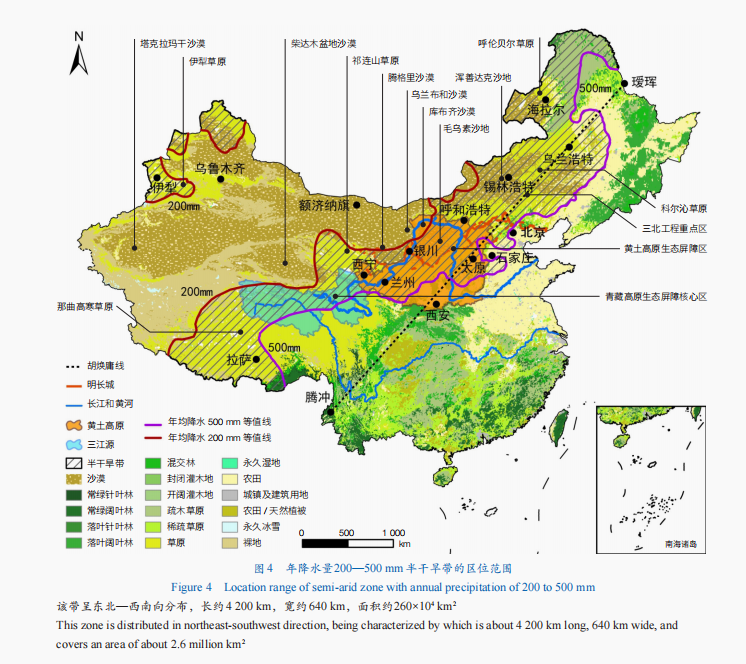

2024年,安芷生和周衛健院士等提出:介于東部濕潤區和西部干旱區之間、年降水量200—500 mm的半干旱帶,是新時期加強西部生態樊籬建設的衝破口,也是西部生態樊籬的樊籬(圖包養網4)。該帶地處我國季風前緣區,是胡煥庸線和漂亮中國中脊帶的向西延長,也是全球變熱佈景下克制西部荒涼化發展的關鍵地帶。建議將“半干旱綠色發展帶建設”列為“十五五”國家嚴重發展戰略,實現半干旱帶綠色高質量發展,筑牢西部生態平安樊籬。

黃土高原—黃河“幾字彎”地處半干旱綠色發展帶的焦點地段,是黃河道域水沙調控和高質量發展的關鍵區域。聚焦黃土高原—黃河“幾字彎”地段,深刻調查該區水資源、天然環境、動力資源和社會經濟本底,制訂“四水四定”和“以水定綠”標準,明確發展目標和實現途徑;發展區域動力資源型新質生產力,建設風光氫新動力、煤炭清潔高效應用、“風光氫儲車”產業鏈,發展綠色循環經濟;鼎力推進生態產業化和產業生態化,打造生態產業綜合體,樹立智能生態農場和優質高效畜產品加工基地,構建“光伏+產業”融會的技術體系。

創新黃土高原生態樊籬建設的治理形式,晉陞內生發展動力

從區域地球系統、人與天然彼此感化、生態與經濟協調發展的視角創新黃土高原生態樊籬建設的治理形式,構建綜合、協同的科學治理體系,晉陞內生發展動力,促進經濟內循環;完美綜合管理體系,構建當局主導、企業主體、社會組織和公眾參與的多元管理形式,激發企業、村集體、一起配合社、農戶參與生態樊籬建設的動力;優化生態經濟協同路徑,依托資源稟賦構建“生態修復—產業增值—收益反哺”的發展形式,完美區域性碳匯買賣市場,拓展生態指標買賣,摸索多樣化買賣形式;加強科技賦能,構建跨區域、跨部門數據共享平臺與智能化系統,買通“精準監測—智能決策—市場激勵—社區共治—好處共享”治理鏈條,實現生態樊籬建設與特點生態產業、鄉村周全振興的深度融會。

建議與瞻望

建設生態文明是中華平易近族永續發展的千年年夜計。為應對全球變化影響及西部生態樊籬建設的嚴重科技需求,未來需求繼續加強多要素協同觀測、模擬和預測預警研討,進步黃土高原生態樊籬效能的系統韌性,保證黃河長久安瀾、國民幸福安康。

加強未來氣候變化和人類活動的影響及預測研討

應用歷史文獻、生物地質記錄和現代觀測資料,研討季風氣候百年和年月際的歷史類似和變化規律;將現代和過往的觀測記錄與數值模擬結合,解析季風降水變化規律與機制,預估未來趨勢,尤其是開展旱澇極端氣候事務及其影響和預測的研討;開展嚴重生態、水利和地質工程的影響和風險評估,提醒人類活動與區域生態環境平安的均衡關系;開展天然災害風險源精準識別與評估,樹立災害風險信息治理系統。

確定黃土高原植被建設、碳匯才能、水沙均衡的閾值與應對戰略

加強水分均衡論證,解析生態系統分歧類型水的流進、流出及轉換過程,精細量化水循環與植被建設的關系;提醒植被固碳與水資源均衡的閾值及其區域分異特征,構建以水資源供給為約束的最優植被建設計劃;研發水資源公道高效應用技術,確定淤地壩、梯田等水土堅持工程的公道實施強度,提出水土堅持調控河道水沙的情形計劃與最優對策。

提醒黃土高原與黃河中下流及黃河三角洲的水沙均衡關系

研討黃土高原萬年—百年侵蝕產沙歷史,提醒黃土高原生態保護與黃河水沙均衡的關系;評估黑山峽—古賢水庫建築運行對潼關高程的調控感化,預測新水沙條件下黃河“二級懸河”的演變趨勢,提出水庫群調水調沙公道計劃;闡明黃河口水沙變化規律,提醒其對三角洲造陸與海岸蝕退的調控機理。

構建黃土高原人地系統和鄉村振興創新發展形式

創建黃土高原人地系統科學形式,剖析提醒“生態—生產—生涯”結合、“城—鎮—村”協同、“人—地—業”耦合新格式;樹立健全“地貌單元—流域系統—人類活動”多標準協同的地輿工程技術體系,夯實生態樊籬空間基底;探討生態產業化與生態產品價值實現的新機制、新標準、新業態、新路徑,激發區域綠色周全轉型和鄉村周全振興的內生動力與耐久動能。

樹立人工智能與觀測—模擬—預警相融會的決策系統

集成衛星、無人機、空中傳感器等多源感知設備,構建空六合一體化的智能監測體系;開發基于“互聯網+”的數據采集與傳輸技術,結合數值模擬與深度學習方式,精確刻畫黃土區域地球系統多圈層動力過程;將觀測、模擬、預警與人工智能技術深度融會,構成智能、高效的綜合評估與決策預警系統。

(作者:安芷生、周衛健、金釗、王云強、拓萬全,中國科學院地球環境研討所黃土科學全國重點實驗室;劉彥隨,中國科學院地輿科學與資源研討所;劉寶元,北京師范年夜學地表過程與水土風沙災害風險防控全國重點實驗室;劉國彬、上官周平、王飛,東南農林科技年夜學水土堅持與荒涼化整治全國重點實驗室;呂一河,中國科學院生態環境研討中間;王理科,長安年夜學水利與環境學院;呂厚遠、吳海斌,中國科學院地質與地球物理研討所。《中國科學包養行情院院刊》供稿)